Das Schwarze Meer: Schauplatz des asymmetrischen Seekriegs

Im Interview: Dr. Sebastian Bruns, Wissenschaftler am Institut für Sicherheitspolitik an der Universität Kiel (ISPK)

#GIDSinterview I 27. Juni 2024 I Autor: Dyfed Loesche I Foto: Security Service of Ukraine

Das GIDS war in diesem Jahr Mitorganisator des Kiel International Seapower Symposium #KISS2024. Die Konferenz ging der Frage nach, welche Lehren der Krieg im Schwarzen Meer für andere Seegebiete bereithält, unter anderem für die Ostsee. Für das Institut für Sicherheitspolitik (ISPK) hat Dr. Sebastians Bruns maßgeblich an der Ausrichtung des #KISS24 mitgewirkt. Im Interview mit dem GIDS spricht er über die Lage im Schwarzen Meer, Erfolge der Ukrainer – und über Missionen mit den drei Ds: dirty, difficult and dangerous.

Welche geostrategische Bedeutung hat das Schwarze Meer für Russland?

Das Schwarze Meer hat für Russland eine gesteigerte Bedeutung. Es ist traditionell ein Ort russischer Identität. Aus geostrategischer Perspektive bedeutet dies, eisfreie Häfen zu haben, sowohl für Seestreitkräfte als auch für die Handelsmarine. Es ist traditionell auch ein russisch geprägter Herrschaftsraum, um Macht zu projizieren, manchmal in Kooperation, manchmal im Konflikt mit der Türkei und anderen Anrainern. Die Schwarzmeerflotte ist eine der vier großen Flotten der russischen Marine. Sie liegt im warmen Wasser, hat aber gleichzeitig das Problem, dass ein Türsteher am Bosporus steht.

Die Türkei hat mit Bezug auf das Abkommen von Montreux den Bosporus und die Dardanellen für die Kriegsmarine geschlossen, insofern kooperiert das Land nicht mit Russland.

Das ist richtig. Das Abkommen von Montreux von 1936 erlaubt der Türkei, die Durchfahrt von Kriegsschiffen in das und aus dem Schwarzen Meer zu reglementieren. Die Türkei hat aus dem Vertrag seine Wächterrolle abgeleitet. Das heißt, dass die russische Marine nicht mit Kriegsschiffen und U-Booten ein- und auslaufen kann, was für die Regeneration eine entscheidende Schwächung ist. Allerdings haben auch die Nichtanrainer kein Passagerecht. Die Türkei misst dort nicht mit zweierlei Maß, aber für die russische Marine ist es eine vergleichsweise stärkere Einschränkung.

Wie wichtig ist der Zugang zum Schwarzen Meer als Kriegsgrund?

Die russische Erzählung besagt, dass der Beitritt der Ukraine zur NATO unmittelbar bevorstand. Das hätte bedeutet, dass mit der Türkei, Rumänien, Bulgarien und der Ukraine dann vier Schwarzmeerstaaten NATO-Mitglieder gewesen wären. Die entsprechende Argumentation: ‚Die Einkreisung findet auch auf Seeseite statt. Die NATO rückt auch maritim an uns heran.‘ Es gab einen Vertrag zwischen Russland und der Ukraine, wonach der Stützpunkt Sewastopol auf der Krim auf mehrere Jahrzehnte lang gemeinsam benutzt werden konnte. Womöglich hatte man die Sorge, dass bei einem NATO-Beitritt der Ukraine dieser Stützpunkt wegfallen würde. Als primären Kriegsgrund sehe ich das Schwarze Meer nicht, aber durchaus als Grund zweiter Ordnung.

War Sewastopol aber der wichtigste Grund, weshalb Russland 2014 die Krim besetzt hat? Um die Kontrolle über den Hauptsitz der Flotte zu behalten?

Der Stützpunkt war ein Treiber für 2014. Es ging darum, einen sicheren Zugang zum Hafen zu haben, sich nicht mit dem Abkommen auseinandersetzen zu müssen und im Handstreich die ukrainische Marine auszuschalten. Einge Einheiten sind von den Russen übernommen worden oder sind übergelaufen. Man hat auch ein ausgedientes Schiff an einer Engstelle versenkt, damit das, was von der ukrainischen Marine übrig war, nicht auslaufen konnte. Den Standort und Stützpunkt zu sichern, war ein ganz entscheidendes Ziel. Das ukrainische Flaggschiff hat sich dann aber erst 2022 selbst versenkt, damit es nicht in russische Hände fällt.

Die Schwarzmeerflotte ist durchaus prestigeträchtig, hat aber nicht das beste Bild abgegeben. War sie zu Kriegsbeginn schlecht aufgestellt und vorbereitet?

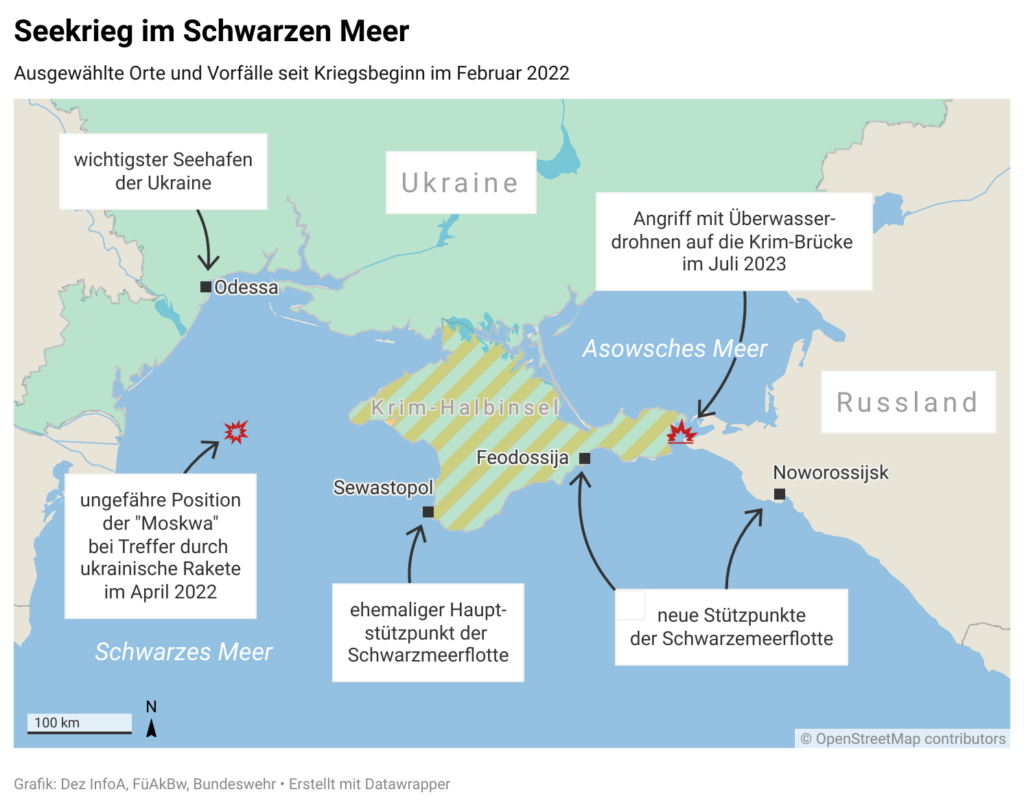

Wenn man sich die vier russischen Flotten anguckt, dann sind die Nordflotte in Murmansk und die Pazifikflotte in Wladiwostok am besten ausgerüstet. Dort sind die atomgetriebenen und strategischen U-Boote stationiert, dort sind die Investitionen hingeflossen. Die Baltische Flotte in der Ostsee und die Schwarzmeerflotte in Sewastopol fallen dahinter ab. Was die Performance der Schwarzmeerflotte angeht: Der Laie staunt und der Fachmann wundert sich, dass die Fähigkeit zur Seekriegsführung derart unterentwickelt war. Man kann über die Gründe nur spekulieren, aber braucht auch nicht lange suchen, um auf Probleme bei Beschaffung, Betrieb und Personal sowie auf absolut ausufernde Korruption zu stoßen. Dass die Flotte so zügig ihren Kreuzer „Moskwa“, aber auch andere Einheiten, Landungsschiffe und U-Boote verloren hat, und das Hauptquartier der Schwarzmeerflotte von Marschflugkörpern getroffen wurde, als dort eine wichtige Besprechung stattfand, lässt aufmerken. Man muss sich wundern, dass die Flotte so schlecht ausgerüstet, kampfunfähig und nicht in der Lage ist, ihr seestrategisches Konzept umzusetzen. Das neue Konzept heißt: ‚Wir ziehen uns zurück.‘ Das kann es ja nicht sein.

Wurde die Schwarzmeerflotte komplett verlegt? Kann Sewastopol überhaupt ersetzt werden?

Sicherlich kann man einen Stützpunkt nicht einfach eins zu eins verlegen, da spielt die Infrastruktur eine ganz zentrale Rolle: Docks, Hafenanlagen, Kräne, Eisenbahnlinien – alles, was man braucht, um einen Militärstützpunkt, einen Hafen zu organisieren und zu betreiben. Die wird es in den Ersatzhäfen auch geben, zum Beispiel Noworossijsk, aber das ist nur der Plan B, weil die Räumung des Stützpunkts Sewastopol mit Sicherheit nicht in der russischen maritimen Planung vorgesehen war. Das ein oder andere Hilfsschiff wird noch dort liegen, die entbehrlichen Einheiten. Aber die Schwarzmeerflotte ist mittlerweile sehr dezimiert und die Sorge vor Marschflugkörpern und Drohnen ist so erheblich, dass man gesagt hat, die Haupteinheiten müssen weiter nach Osten zurückgenommen werden. Aus taktischer Perspektive macht das Sinn, aber strategisch ist es ein Minuspunkt. Und selbst die neuen Häfen sind noch verletzlich und gefährdet.

Die Situation an Land gestaltet sich momentan schwierig für die Ukraine. Ist im Gegensatz dazu die militärische Situation zur See weiterhin besser?

Das kann man so sagen. Bei den ukrainischen Bemühungen, diesen Krieg für sich zu entscheiden, ist der Seekrieg aus politischer und strategischer Sicht wichtig. Für einen Küstenstaat, eine Schwarzmeernation, ist es wichtig, dass die Ukraine auch im maritimen Bereich zeigt, dass sie sich wehrt. Die Ukrainer haben alles, was ihnen gefährlich werden konnte, versenkt oder zerstört oder so weit außer Gefecht gesetzt, dass es ihnen weniger Sorge bereitet. Und das, was in Bezug auf den Seekrieg am wahrscheinlichsten war, nämlich eine amphibische Landung der russischen Marine, wird wohl nicht stattfinden. Das heißt nicht, dass die Ukrainer die absolute Seeherrschaft hätten, es gibt immer noch Angriffe mit Seemarschflugkörpern. In der Summe ist diese Front sehr wichtig, aber eher politisch und strategisch.

Welchen Stellenwert hat der Krieg zur See insgesamt?

Ich würde es auf die Formel bringen: Die Ukraine wird diesen Krieg gegen Russland nicht zur See gewinnen, aber sie könnte ihn verlieren, wenn sie ihre maritime Flanke entblößt. In den Anfangstagen des Krieges war die Überlegung: Wenn den Russen an einer Flanke eine amphibische Landung gelingt oder sie die Seeherrschaft erlangen, dann wäre das eine gute Grundlage für Russland, den gesamten Krieg zu gewinnen. Wie gesagt: Kriegsentscheidend ist diese Front nur im zweitrangingen Sinne.

Mit der asymmetrischen Kriegsführung zur See ist die Ukraine relativ erfolgreich. Müsste das Land aber langfristig auch eine reguläre Marine aufbauen?

Zum jetzigen Zeitpunkt sieht es so aus, als sei die Ukraine mit ihren asymmetrischen Fähigkeiten relativ überlegen. Wie sich das ein Jahr nach einem Kriegsende darstellen würde, bleibt abzuwarten. Die asymmetrischen Mittel wie Drohnen sind wichtig für Missionen mit den drei Ds: dirty, difficult and dangerous. Aber man braucht langfristig eine Kombination aus unbemannten und bemannten Einheiten. Wenn dieser Krieg eines Tages vorbei ist, wird man sich hoffentlich an den Aufbau einer ukrainischen Marine machen. Dann wird man das zu berücksichtigen haben. Russland danach nur mit Drohnen in Schach zu halten, wäre schwierig.

Mit Blick auf die asymmetrische Kriegsführung wird oft hervorgehoben, dass die Ukraine auf eigene Entwicklungen zurückgreift, zum Beispiel auf modifizierte Anti-Schiffs-Raketen wie die Neptun, aber auch auf unbemannte Drohnen, etwa vom Typ Magura. Reichen diese selbst ent- oder weiterentwickelten Systemen aus?

Wie der griechische Philosoph Heraklit sagte: Krieg ist der Vater aller Dinge. Das sieht man auch im 21. Jahrhundert. Die Notwendigkeit, es geht ums Überleben, bringt das Schlechteste und das Beste im Menschen hervor. In diesem Fall ist das Beste die Innovationskraft der Ukrainer, die sich diese Waffensysteme in sehr kurzer Zeit selbst erarbeitet haben. Sicherlich werden sie dabei auch unterstützt und bekommen von Alliierten substanzielle Hilfe, wenn auch eher indirekte.

Wenn es um Hilfe aus dem Westen geht, hört man eher von Hilfen für land- oder luftgestützte Waffensysteme. Gibt es auch Unterstützung für den Seekrieg?

Wir reden über Iris-T, Taurus oder Leopard 2, aber über Minenjagdboote oder U-Boote reden wir nicht. Der ehemalige Botschafter der Ukraine in Deutschland, Andrij Melnyk, ein Freund der gepflegten Provokation, forderte schon kurz nach Kriegsausbruch deutsche U-Boote des Typs 212A für die Ukraine. Es sind Diskussionen, die wir bisher nicht führen, auch nicht in der Fachöffentlichkeit – darüber, welche maritimen Mittel wir aus Deutschland bereitstellen könnten, zum Beispiel Minenjagdboote oder andere Einheiten aus Kiel. Es wäre zwar altes Material, aber solches, das wir direkt liefern könnten. Ein maritimer Ringtausch wäre auch möglich: Wir könnten die Bulgaren oder die Rumänen befähigen, damit sie ihr Material in die Ukraine abgeben könnten. Deutschland hätte da eine Chance, mit seiner Expertise eine Rolle zu spielen.

Der Titel des diesjährigen KISS, Re-Learning War, deutet darauf hin, dass etwas verloren gegangen ist: Muss der Krieg zur See grundlegend neu erlernt werden? Müssen alte Fähigkeiten wiedererlernt werden?

Die westlichen Marinen mussten seit 1990 all das, was im Kalten Krieg wichtig war, wie U-Boot-Jagd, Flugabwehr, weitgehend nicht mehr machen, weil es keinen Herausforderer, keine Gegner gab. Und sie haben sich auf Dinge konzentrieren müssen, die politisch als notwendig erachtet wurden, etwa Seenotrettung, Überwachung von Embargos, Piratenjagd, Terrorismusbekämpfung. Das ändert sich jetzt fundamental, nicht erst seit 2022, schon seit 2014. Die Leute, die im Kalten Krieg zu See gefahren sind, sind nicht mehr im Dienst, ebenso wenig wie ihre Einheiten. Die Lage hat sich technologisch, politisch, strategisch so weit verändert, dass wir keinen Operationsplan aus der Schublade holen und sagen können: ‚Wir machen Ostsee, Schwarzmeer oder Mittelmeer so, wie wir es früher gemacht haben.‘ Europas Marinen sind drastisch geschrumpft. Es gibt Probleme mit Personal, Durchhaltefähigkeit, Munition und Ersatzteilen.

Könnte den Lehren aus dem Krieg im Schwarzen Meer zu viel Gewicht beigemessen werden?

Wir müssen die Seegebiete in Verbindung miteinander sehen. Was im Schwarzen Meer passiert, hat mindestens indirekt Konsequenzen für die Ostsee. Wir müssen weiterhin auch die maritimen Gegebenheiten an der Nordflanke oder im Mittelmeerraum im Blick behalten. Es ist auch natürlich, dass die Deutschen auf Nord- und Ostsee blicken. Auf das Schwarze Meer schauen eher die dortigen Anrainer. Die großen Zusammenhänge haben eher die traditionellen Seemächte, die Amerikaner, die Briten, vielleicht auch die Spanier, Italiener und Holländer im Blick. Da müssen wir unbedingt nachsteuern, damit wir uns nicht auf einen Schauplatz reduzieren. Wir müssen Unterschiede erkennen, aber auch die Gemeinsamkeiten. Was die russische hybride Kriegsführung angeht, müssen wir sehen, welche Aspekte wir auf die Ostsee übertragen können.

Herr Bruns, vielen Dank für das Gespräch.

Dr. Sebastian Bruns ist Wissenschaftler am Institut für Sicherheitspolitik an der Universität Kiel und befasst sich mit den Schwerpunkten Marinestrategie und Seestreitkräfte, transatlantische Beziehungen, US-Außen- und Sicherheitspolitik, moderne Piraterie und maritime Sicherheit. Beim Kiel International Seapower Symposium #KISS24 war er Leiter eines Expertenworkshops und Organisator.